Если вы заметили ошибку, опечатку, или можете дополнить статью — правьте смело! Сначала необходимо зарегистрироваться (быстро и бесплатно). Затем нажмите кнопку «править» в верхней части страницы и внесите изменения. О том, как загружать иллюстрации, создавать новые статьи и о многом другом можно прочитать в справке.

Белобородово

- У этого термина существуют и другие значения, см. Песочка (значения).

Бе́лоборо́́дово — бывшее село, ныне место под микрорайонами южной части территории ЗАТО Северск.

Вариант написания наименования, встречавшееся в XIX веке: Бе́ло-Боро́дово

Общие сведения, история

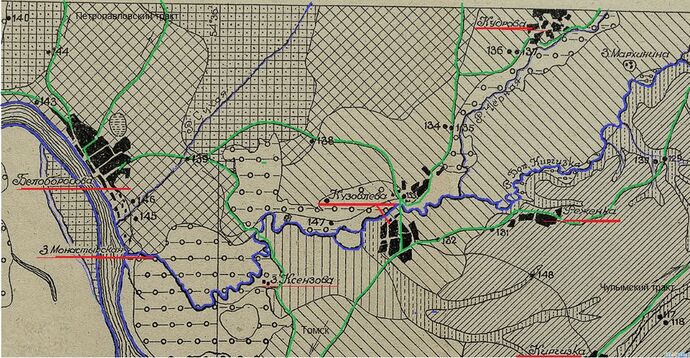

Красивое, среди соснового бора место на яру при впадении Сухой речки в Томь, в четверти версты севернее устья речки Большая Киргизка, было привлекательным для стоянок и поселений человека с древних времён. Кочующие роды и семьи людей останавливались и иногда по несколько лет (десятилетий) жили здесь.

В первой трети XVII века, в 1600-х гг. чуть южнее на реке Томи (у устья речки Ушайки) появился Томский острог (1604) и следом за его созданием, ок. 1620 года, на северном берегу впадающей в Томь речки Большая Киргизка был построен и заселён Томский Богородице-Алексеевский православный мужской монастырь, вокруг которого появился посёлок Архимандритка. Из старых ведомостей и отчётов, известно, что в 1634 году этот монастырь владел немалыми пашнями и сенокосными угодьями по реке Большая Киргизка.

Во второй половине XVII века с востока, по ходу реки Киргизки Томский острог попытались атаковать отряды войска кочевых енисейских киргизов, не примирившихся с падением власти хана Кучума в Сибири и прекращением их вольницы грабить местные оседлые татарские пленена и роды. Взять острог и разгромить его гарнизон налётчикам не удалось. При продвижении к Томску они всё-же успели захватить монастырь, сжечь полностью и его и монастырский посёлок, убить всех, не успевших спастись людей (часть монахов и их семей успели уйти в Томск)[1]. После этого некоторое время на бывшем пожарище никто не жил, новый монастырь был возведён уже у южных стен Томского острога, на месте, именуемом Юрточной горой. Для предотвращения подобных набегов киргизских кочевников с востока часть служилых людей и казаков из гарнизона Томского острога со своими семьями расселились радиально от крепости, создавая старую казацкую технологию упреждающей обороны: семьи создавали заимки и хутора, малые деревни и перед ними возводили скрытые засеки от проходов вражеской конницы. Эти малые опорные оборонные пункты позволяли если не сразу остановить врага, то существенно задержать его продвижение и успеть информировать гарнизон крепости, Томского острога, о надвигающейся беде. Так во второй половине XVII века появились русские томские населённые пункты Лоскутово, Вершинино, Нелюбино, Конинино, Семилуженское…

Вероятно, в то же время, вероятно после возникновения хутора Конинино, между устьями речек Сухой и Большой Киргизки образовался хутор семьи острожного конного казака Ивана Белобородова[2]. Данные хутора, кроме казацко-оборонной функции, осуществляли и другие, важные для гарнизона острога функции: заготовка и снабжение фуражом, хлебом, лесоматериалами и дровами, добываемыми продуктами природы: рыба, грибы, ягоды, дичь и др.

Со временем все хутора принимали всё новые и новые казацко-крестьянствующие семьи, становились деревнями. Известно, что в XVIII столетии в деревне Болобородова Томского уезда проживали семьи: Мельниковы, Пимжины, Белобородовы, Шабановы, Чухломовы. Потомки некоторых из них продолжали жить и в начале XX века.

Местные северские краеведы сегодня сходятся в одном утверждении, что уже существующий населённый пункт деревня Белобородова впервые в обнаруженных старинных официальных бумагах был указан в 1728 году, который принято считать официальным годом сформирования данного селения. Насколько раньше этого, на 30 или 50 лет до указанного года создал свою заимку (дом и надворные постройки) казак Иван Белобородов историки сегодня сказать не могут.

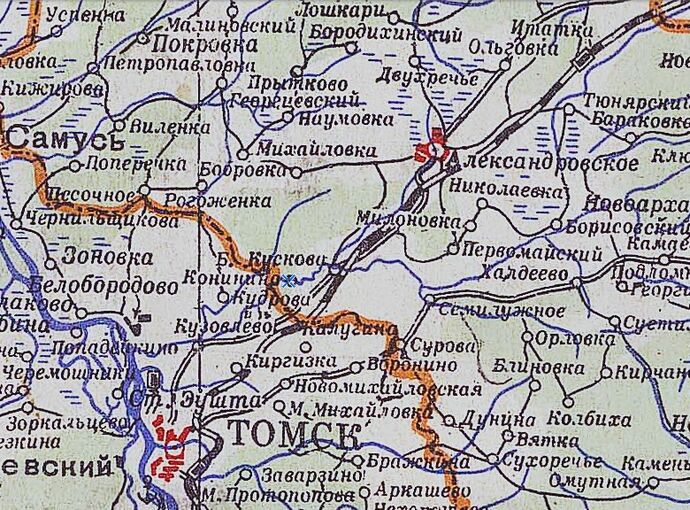

Деревня постепенно увеличивалась в своих размерах, рядом места также заселялись русскими крестьянскими семьями. В первой половине XVIII века в 4 верстах севернее деревни Белобородова появилось селение деревня Иглакова, затем в округе стали возникать селения Песочное, Рогожинка, Кудрово, Чернильщиково, Сурово, Кузовлево, Попадейкино и другие. Часть новых переселенческих посёлков возникла на границе XIX и XX веков: Поперечка, Виленка, Зоновка…

В середине XIX века Белобородово числилось в статусе не деревень, но сёл: здесь была своя православная часовня, православный приход и начальная церковно-приходская трёхклассная школа (помещалась в собственном здании, выстроенном на средства белобородовского крестьянина Платона Яковлева). В начале XX века усилиями меценатов томских здесь было создано сельское училище: для успешного аграрного предпринимательства сильным крестьянским семействам требовались грамотные работники. Рядом, на Архимандритской заимке с 1877 года действовала Белобородовская церковь Покрова Пресвятой Богородицы[3][4]. С северной окраины Белобородово располагалось сельское кладбище, погост. В 1950-х гг. кладбище, в соответствии с советским законодательством тех лет, был закрыто от новых захоронений и было предназначено к сносу и застройке. Окончательно последние могилы кладбища были убраны (равнение грунта бульдозерами) уже в начале 1970-х годов[5]. Ныне это место сквера (и южнее него) улицы Курчатова ЗАТО Северск и его новой городской Владимирской церкви.

К концу XIX века село относилось к Нелюбинской волости Томского уезда.

В 1893 году в селе числилось 92 крестьянских и 7 некрестьянских дворов, здесь проживало 519 жителей (269 человек мужского пола и 250 человек женского пола). Почти от каждого дома был свой спуск с яра к Томи, называемый по семье домохозяйства, от которого шла дорога: Акуловский взвоз, Шадриновский взвоз, Калашников взвоз, Голубевых взвоз, Соколовых взвоз…

В начале XX века через село от городской ж.д. станции Томск-II к селу Петропавловскому прошёл уездный Петропавловский тракт. Село стало трактовым, получило новые коммерческие преимущества.

С осени 1908 года селения правобережья Томи к северу от Томска на крестьянском сходе постановили создать свою Петропавловскую волость, со своими крестьянскими ярмарками и волостной коммерцией.

К 1917 году в Белобородово в 129 дворах-домохозяйствах проживало ок. 670 человек, здесь действовали постоялые дворы с мелким ремонтом телег и пролёток и кузнечными работами, частное питейное заведение купчихи Пастуховой, 2 мелочные лавки, мельница, межсельская маслобойня, земско-обывательская станция, имелся фельдшер. Кроме традиционного сельского хозяйства (хлебопашество и разведение скота) местные крестьяне промышляли для торговли на ярмарках и на городских базарах заготовкой и продажей дров, сена, ягод, грибов и рыбы. Село было знаменито на тракте своими ремесленниками — овчинниками и шубниками, сапожниками и кузнецами, пасечниками и шорниками.

В годы Гражданской войны, ставшей результатом большевистской революции 1917 года, парней села летом и осенью 1918 года мобилизовали в томскую Сибирскую армию белых. Крестьянские парни не совсем понимали идеи как белых, так и красных и после того, как Томск без сражения был сдан (вместе с частями находившихся на переформировании Сибармии), многие из них с мая 1920 года были включены в ряды Красной армии.

С января 1920 года в Белобородово был создан Белобородовский сельсовет.

В 1929-ом году была создана коммуна «Смена», прожившая год и ставшая экспериментом по добровольной коллективизации крестьян. Однако вскоре в стране началась государственная кампания по ликвидации склонного к неповиновениям и мятежам русского крестьянства — политика раскрестьянивания под лозунгами политики принудительного репрессивного раcкулачивания. Репрессиям (лишением движимого и недвижимого (жильё) имущества, сельскохозяйственного инвентаря и утвари, домашнего скота и птицы) подвергались все, кто к 1930 году имел это на своём подворье — все они объявлялись кулаками или подкулачниками, врагами трудового советского народа. Кулаки подлежали принудительному переселению в спецкомендатуры в гиблые болотно-таёжные места Нарымского края. Одним из актов массовых сталинских репрессий 1930-х гг. стало массовое тайное захоронение на окраине Белобородовского кладбища большого числа казнённых (расстрелянных) в тюрьмах НКВД города Томска[6]. По данным переписи 1937 года в Белобородово насчитывалось 617 человек резидентного (зарегистрированного) населения.

Оставшиеся селяне после этого практически единогласно вступили в создаваемые райкомом колхозы. В селе Белобородово в 1931-ом году был создан колхоз «Вперёд к социализму». Данный колхоз просуществовал до самой ликвидации села, официально был упразднён в 1953 году. Ещё ранее, с 1949 года вся территория Белобородово и вокруг него была оцеплена, перекрыта забором сверхсекретной государственной зоны: в стране началась реализация Атомного проекта и село стало первичным административным центром Атомного проекта — местом административных зданий и контор Зауральского машиностроительного завода (Комбинат № 816), известного затем томичам на следующие полвека как секретная промтерритория Пятый Почтовый Ящик. В последствии, при снятии секретности в 1990 году, стало известно, что отсюда началось строительство города ЗАТО Северск.

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. не миновала ни одной семьи села: все трудоспособные мужчины ушли на фронт, большинство из них остались навсегда на поле брани. В память о их подвиге на месте бывшей надъяровой улицы бывшего села Белобородово, ныне в сквере начала улицы Ленина города Северска установлен памятный обелиск.

Село в 1949 году попало в полосу отчуждения строительства секретного комбината и с 1953 года считается официально упразднённым, население было переселено в новые дома нового города Сибири.

История селения составила около 250—260 лет.

Литература

Примечания

- ↑ Местное предание гласит, что на северном берегу реки Большая Киргизка были похоронены 70 монахов, убитых тогда агрессивными кочевниками. В 1908 году на этом месте жители сёл Белобородово, Иглаково и левобережной (за Томью) деревни Попадейкино, в память об убиенных установили Поклонный поминальный крест. Он исчез в 1930-е годы, когда на «Архимандритке» разместилась колония «Чекист» малолетних беспризорников.

- ↑ Северские краеведы утверждают, что сей казак, по кличке Иван Белобород, прибыл к службе в Томск из Москвы то ли в 1658, то ли в 1698 году.

- ↑ Закрыта в 1920-х гг. В 1937 году закрытая и брошенная деревянная церковь сгорела в пожаре: сказывали, что по наставлениям активистов движения «воинствующих атеистов» как-то ночью её пожгли воспитанники колонии для малолетних преступников и правонарушителей «Чекист».

- ↑ Современники вспоминали, что в зависимости от названий церквей в окрестных деревнях (ныне исчезнувших под территориями ЗАТО Северск) справлялись престольные праздники, на которые съезжались гости из всех соседних селений не только повеселиться, но и подсмотреть невесту или жениха, расширить круг знакомств молодёжи, поддержать родственные связи и знакомства: иначе эти праздники называли съезжими днями. Престольным праздником для белобородовцев был праздник Покрова (Покрова Пресвятой Богородицы), когда после службы съезжались в деревню желанные гости, накрывались столы, задорно играла гармошка. Именно с Покрова (1 октября) начинались вечёрки и свадьбы. Часто белобородовских невест сватали парни из села Иглаково. В Святки в Белобородове устраивали маскарад, ходили ряженые: кто шубу вывернет, кто цыганом или клоуном оденется. В Масленицу обычно запрягали пару лошадей с бубенчиками и катались на санях-котовках. К церковному большому празднику Пасхе, на берегу Томи ставили качели на козлах или «исполин» — столб с верёвками. Все жители пели частушки, плясали кадриль и метелицу, играли в бабки и городки. И всю Пасху звонил колокол Покровской церкви, язык которого в те дни мог раскачать любой житель деревни.

- ↑ Сайт Северской церкви во имя иконы Владимирской божией Матери: Белобородовское кладбище.

- ↑ Новокшонов С. Белобородовское кладбище. Откроет ли нашу дверь каменное эхо прошлого? // Томский вестник (газета). — Томск, 2001. — 13 июля. — С. 3 и 4. — Электронный ресурс: hramseversk.ru.

Ссылки