Если вы заметили ошибку, опечатку, или можете дополнить статью — правьте смело! Сначала необходимо зарегистрироваться (быстро и бесплатно). Затем нажмите кнопку «править» в верхней части страницы и внесите изменения. О том, как загружать иллюстрации, создавать новые статьи и о многом другом можно прочитать в справке.

Белобородово: различия между версиями

| Строка 15: | Строка 15: | ||

Во второй половине XVII века с востока, по ходу реки Киргизки [[Томский острог]] попытались атаковать отряды войска кочевых енисейских киргизов, не примирившихся с падением власти хана Кучума в Сибири и прекращением их вольницы грабить местные оседлые татарские пленена и роды. Взять острог и разгромить его гарнизон налётчикам не удалось. При продвижении к Томску они всё-же успели захватить монастырь, сжечь полностью и его и монастырский посёлок, убить всех, не успевших спастись людей (часть монахов и их семей успели уйти в Томск)<ref>Местное предание гласит, что на северном берегу реки [[Большая Киргизка]] были похоронены 70 монахов, убитых тогда агрессивными кочевниками. В 1908 году на этом месте жители сёл Белобородово, Иглаково и левобережной (за Томью) деревни Попадейкино, в память об убиенных установили Поклонный поминальный крест. Он исчез в 1930-е годы, когда на «Архимандритке» разместилась [[колония «Чекист»]] малолетних беспризорников.</ref>. После этого некоторое время на бывшем пожарище никто не жил, [[Томский Богородице-Алексиевский мужской монастырь|новый монастырь]] был возведён уже у южных стен Томского острога, на месте, именуемом [[Юрточная гора|Юрточной горой]]. Для предотвращения подобных набегов киргизских кочевников с востока часть служилых людей и казаков из гарнизона Томского острога со своими семьями расселились радиально от крепости, создавая старую казацкую технологию упреждающей обороны: семьи создавали заимки и хутора, малые деревни и перед ними возводили скрытые {{w|засека|засеки}} от проходов вражеской конницы. Эти малые опорные оборонные пункты позволяли если не сразу остановить врага, то существенно задержать его продвижение и успеть информировать гарнизон крепости, Томского острога, о надвигающейся беде. Так во второй половине XVII века появились русские томские населённые пункты [[Лоскутово]], [[Вершинино]], [[Нелюбино]], [[Конинино]], [[Семилуженское]]… | Во второй половине XVII века с востока, по ходу реки Киргизки [[Томский острог]] попытались атаковать отряды войска кочевых енисейских киргизов, не примирившихся с падением власти хана Кучума в Сибири и прекращением их вольницы грабить местные оседлые татарские пленена и роды. Взять острог и разгромить его гарнизон налётчикам не удалось. При продвижении к Томску они всё-же успели захватить монастырь, сжечь полностью и его и монастырский посёлок, убить всех, не успевших спастись людей (часть монахов и их семей успели уйти в Томск)<ref>Местное предание гласит, что на северном берегу реки [[Большая Киргизка]] были похоронены 70 монахов, убитых тогда агрессивными кочевниками. В 1908 году на этом месте жители сёл Белобородово, Иглаково и левобережной (за Томью) деревни Попадейкино, в память об убиенных установили Поклонный поминальный крест. Он исчез в 1930-е годы, когда на «Архимандритке» разместилась [[колония «Чекист»]] малолетних беспризорников.</ref>. После этого некоторое время на бывшем пожарище никто не жил, [[Томский Богородице-Алексиевский мужской монастырь|новый монастырь]] был возведён уже у южных стен Томского острога, на месте, именуемом [[Юрточная гора|Юрточной горой]]. Для предотвращения подобных набегов киргизских кочевников с востока часть служилых людей и казаков из гарнизона Томского острога со своими семьями расселились радиально от крепости, создавая старую казацкую технологию упреждающей обороны: семьи создавали заимки и хутора, малые деревни и перед ними возводили скрытые {{w|засека|засеки}} от проходов вражеской конницы. Эти малые опорные оборонные пункты позволяли если не сразу остановить врага, то существенно задержать его продвижение и успеть информировать гарнизон крепости, Томского острога, о надвигающейся беде. Так во второй половине XVII века появились русские томские населённые пункты [[Лоскутово]], [[Вершинино]], [[Нелюбино]], [[Конинино]], [[Семилуженское]]… | ||

Вероятно, в то же время, вероятно после возникновения хутора [[Конинино]], между устьями речек [[Речка Сухая (Белобородово)|Сухой]] и [[Большая Киргизка|Большой Киргизки]] образовался ''хутор семьи острожного конного казака Ивана Белобородова''<ref>Северские краеведы утверждают, что сей казак, по кличке Иван Белобород, прибыл к службе в Томск из {{w|Москва|Москвы}} в 1658 году.</ref>. Данные хутора, кроме казацко-оборонной функции, осуществляли и другие, важные для гарнизона острога функции: заготовка и снабжение {{w|фураж}}ом, хлебом, лесоматериалами и дровами, добываемыми продуктами природы: рыба, грибы, ягоды, дичь и др. | Вероятно, в то же время, вероятно после возникновения хутора [[Конинино]], между устьями речек [[Речка Сухая (Белобородово)|Сухой]] и [[Большая Киргизка|Большой Киргизки]] образовался ''хутор семьи острожного конного казака Ивана Белобородова''<ref>Северские краеведы утверждают, что сей казак, по кличке Иван Белобород, прибыл к службе в Томск из {{w|Москва|Москвы}} то ли в 1658, то ли в 1698 году.</ref>. Данные хутора, кроме казацко-оборонной функции, осуществляли и другие, важные для гарнизона острога функции: заготовка и снабжение {{w|фураж}}ом, хлебом, лесоматериалами и дровами, добываемыми продуктами природы: рыба, грибы, ягоды, дичь и др. | ||

Со временем все хутора принимали всё новые и новые казацко-крестьянствующие семьи, становились деревнями. | Со временем все хутора принимали всё новые и новые казацко-крестьянствующие семьи, становились деревнями. | ||

Версия от 20:59, 5 марта 2023

- У этого термина существуют и другие значения, см. Песочка (значения).

Бе́лоборо́́дово — бывшее село, ныне место под микрорайонами южной части территории ЗАТО Северск.

Вариант написания наименования, встречавшееся в XIX веке: Бе́ло-Боро́дово

Общие сведения

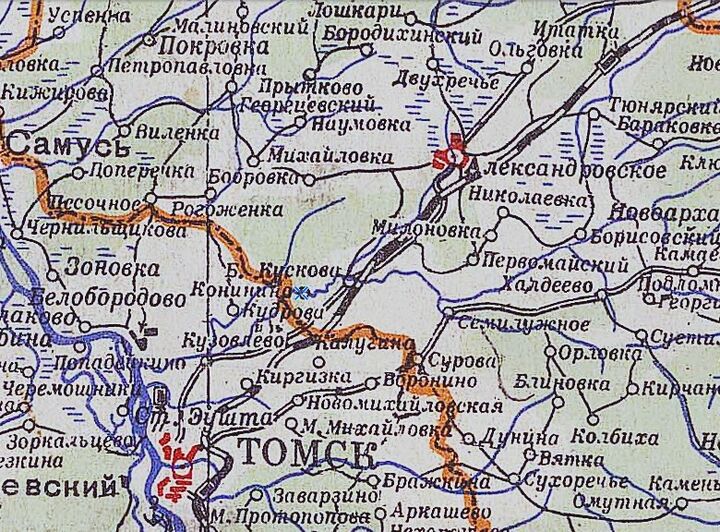

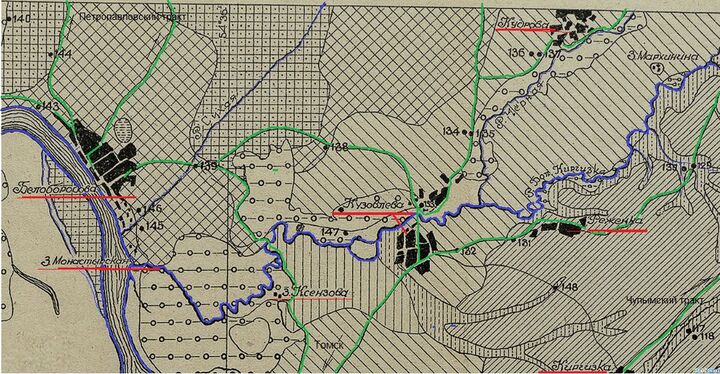

Красивое, среди соснового бора место при впадении Сухой речки в Томь, в четверти версты севернее устья речки Большая Киргизка, было привлекательным для стоянок и поселений человека с древних времён. Кочующие роды и семьи людей останавливались и иногда по несколько лет (десятилетий) жили здесь.

В первой трети XVII века, в 1600-х гг. чуть южнее на реке Томи (у устья речки Ушайки) появился Томский острог (1604) и следом за его созданием, ок. 1620 года, на северном берегу впадающей в Томь речки Большая Киргизка был построен и заселён Томский Богородице-Алексеевский православный мужской монастырь, вокруг которого появился посёлок Архимандритка. Из старых ведомостей и отчётов, известно, что в 1634 году этот монастырь владел немалыми пашнями и сенокосными угодьями по реке Большая Киргизка.

Во второй половине XVII века с востока, по ходу реки Киргизки Томский острог попытались атаковать отряды войска кочевых енисейских киргизов, не примирившихся с падением власти хана Кучума в Сибири и прекращением их вольницы грабить местные оседлые татарские пленена и роды. Взять острог и разгромить его гарнизон налётчикам не удалось. При продвижении к Томску они всё-же успели захватить монастырь, сжечь полностью и его и монастырский посёлок, убить всех, не успевших спастись людей (часть монахов и их семей успели уйти в Томск)[1]. После этого некоторое время на бывшем пожарище никто не жил, новый монастырь был возведён уже у южных стен Томского острога, на месте, именуемом Юрточной горой. Для предотвращения подобных набегов киргизских кочевников с востока часть служилых людей и казаков из гарнизона Томского острога со своими семьями расселились радиально от крепости, создавая старую казацкую технологию упреждающей обороны: семьи создавали заимки и хутора, малые деревни и перед ними возводили скрытые засеки от проходов вражеской конницы. Эти малые опорные оборонные пункты позволяли если не сразу остановить врага, то существенно задержать его продвижение и успеть информировать гарнизон крепости, Томского острога, о надвигающейся беде. Так во второй половине XVII века появились русские томские населённые пункты Лоскутово, Вершинино, Нелюбино, Конинино, Семилуженское…

Вероятно, в то же время, вероятно после возникновения хутора Конинино, между устьями речек Сухой и Большой Киргизки образовался хутор семьи острожного конного казака Ивана Белобородова[2]. Данные хутора, кроме казацко-оборонной функции, осуществляли и другие, важные для гарнизона острога функции: заготовка и снабжение фуражом, хлебом, лесоматериалами и дровами, добываемыми продуктами природы: рыба, грибы, ягоды, дичь и др.

Со временем все хутора принимали всё новые и новые казацко-крестьянствующие семьи, становились деревнями.

Местные северские краеведы сегодня сходятся в одном утверждении, что уже существующий населённый пункт деревня Белобородова впервые в обнаруженных старинных официальных бумагах был указан в 1728 году, который принято считать официальным годом сформирования данного селения. Насколько раньше этого, на 30 или 50 лет до указанного года создал свою заимку (дом и надворные постройки) казак Иван Белобородов историки сегодня сказать не могут.

Литература

Примечания

- ↑ Местное предание гласит, что на северном берегу реки Большая Киргизка были похоронены 70 монахов, убитых тогда агрессивными кочевниками. В 1908 году на этом месте жители сёл Белобородово, Иглаково и левобережной (за Томью) деревни Попадейкино, в память об убиенных установили Поклонный поминальный крест. Он исчез в 1930-е годы, когда на «Архимандритке» разместилась колония «Чекист» малолетних беспризорников.

- ↑ Северские краеведы утверждают, что сей казак, по кличке Иван Белобород, прибыл к службе в Томск из Москвы то ли в 1658, то ли в 1698 году.