Если вы заметили ошибку, опечатку, или можете дополнить статью — правьте смело! Сначала необходимо зарегистрироваться (быстро и бесплатно). Затем нажмите кнопку «править» в верхней части страницы и внесите изменения. О том, как загружать иллюстрации, создавать новые статьи и о многом другом можно прочитать в справке.

Жарковка (село): различия между версиями

Нет описания правки |

|||

| Строка 21: | Строка 21: | ||

== Из истории села == | == Из истории села == | ||

В | В 1664 году (середина XVII века) конный казаки Фёдор Жарков, Иван Тру́бочев (Тру́бачев), Михаил Замятин, казак Гоголевым, а также томскоострожный стрелец боярский сын Павел Кулвинский купили у «ясачных людей» за три рубля их «вотчинное еланное место» на обском левобережье, чуть выше слияния рек [[Томи]] и [[Оби]]. В то время на те деньги можно было купить большой табун лошадей. Первоначально казаки создали на побережье Оби рядом, вокруг красивого озера, свои хутора: Трубочево, Жарковка, Гоголевка, остальные хутора казаки ставили чуть далее от реки. Их поселение здесь становилось передовой оборонной заставой, охраняющей Томский острог с западного и обского направления от возможных набегов {{w|джунгары|ойратско-джунгарских войск}}<ref>Эти рейды вглубь Сибири по реке Оби заалтайские {{w|джунгары}} осуществляли в интересах экспансии Китайской империи.</ref>. Хутор казака Тру́бачева на обском левобереье у большого рыбного озера становится одной из таких ''казацких застав''. Второй, уже не оборонной, функцией поселения становилось снабжение в''о''йска томской крепости и население града Томско́го сельскохозяйственным и добытым рыбо-охотничьем продовольствием, а также {{w|фураж}}ом. Такими радиальными от Томска поселениями и заставами, а также новыми острогами, формировался фронтир Русского государства на Алтайско-сибирских просторах. Следует отметить, что одно время по Жарковка-хутору озеро именовали [[Жарково-озеро]]. | ||

Во время войны, когда всех мужчин забрали на фронт, на лесозаготовках с окрестных деревень работали в основном женщины и старики. Когда солнце заходило за горизонт, все приходили на «постоялый двор», который находился в Жарковке. Людей кормили и предоставляли ночлег. От непосильной работы женщины уставали, их одолевали думы о детях и хозяйстве, оставленном без присмотра, но никто не жаловался, никто не искал причин отказаться от поездки на лесозаготовки и не увиливал от наиболее трудных заданий. Это парадокс, но в такой ситуации люди еще и пели. | Однако в конце XVII века на Оби, из-за возникшего ледового затора случился большой разлив воды и льдинами срезало стоявшие у реки дома хуторян. Больше всех пострадал хутор Жарковка. Тогда сын Фёдора Жаркова конный казак Михаил Жарков и поддержавшие его молодые казаки («казачьи дети») Иван Жарков и Трубочев решили перенести Жарковка-хутор подальше от реки. В 1700 году в 28 верстах северо-западнее [[Трубочево (Шегарский район)|Трубочево]] возник новый хутор Жарковка. На прежнем месте оставались дома прежнего хутора, которые называли поселением Жарковка-Малотрубочево. [[Трубочево (Шегарский район)|Малое Трубочево и Большое Трубочево]] слились в единое село к середине 1860-х годов. | ||

Новая деревня Жарковка на берегах [[Карлыгач (река)|речки Карлыгач]] ведёт свою историю с 1700 года. Через селение вскоре прошла летняя гужевая дорога — «[[Нарымский тракт]]» к просторам томского [[Нарымский край|Нарымского края]] и жители Жарковки получили новый вид приработка по обслуживанию путешествующих: помощь в ямщицкой деятельности, постоялые дворы, трактир, ремонт повозок, кормление лошадей и др. | |||

В XIX и начале XX веков, кроме основных занятий крестьянским хозяйством и лесной охотничьей деятельности, жители Жарковки драли дранку, пилили плахи на потолки и пол, готовили хороший корабельный лес. | |||

Во время {{w|Великая_Отечественная_война|Великой Отечественной войны}}, когда всех мужчин забрали на фронт, на лесозаготовках с окрестных деревень работали в основном женщины и старики. Когда солнце заходило за горизонт, все приходили на «постоялый двор», который находился в Жарковке. Людей кормили и предоставляли ночлег. От непосильной работы женщины уставали, их одолевали думы о детях и хозяйстве, оставленном без присмотра, но никто не жаловался, никто не искал причин отказаться от поездки на лесозаготовки и не увиливал от наиболее трудных заданий. Это парадокс, но в такой ситуации люди еще и пели. | |||

== Литература == | == Литература == | ||

Версия от 12:58, 5 августа 2022

Жарко́вка — деревня в составе Северного сельского поселения, Шегарский район.

Общие сведения

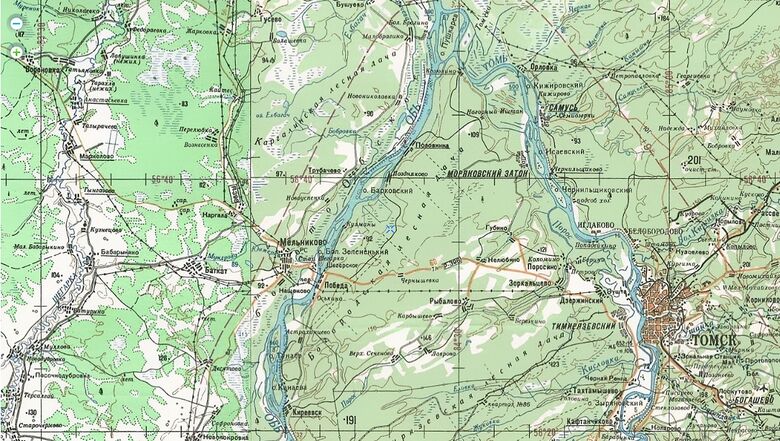

Жарковка расположилась на берегах речки Карлыгач (уходит в Болото Чистое южнее села Гусево), на стратегической автодороге Томской области «69К-2» (Нарымский тракт). Это северная часть Шегарского района, недалеко от границы с Кривошеинским районом.

На северной границе села от Нарымского тракта влево (на запад) и вправо (на восток) уходят внутрирайонные автодороги «69Н-85» и «69Н-84» — к сёлам Гусево и Монастырка/Федораевка — соответственно.

На 1 января 2011 года в деревне числятся 44 человека.

Селение имеет две улицы: ул. Дачная и ул. Центральная.

Почтовый индекс: 636154.

Соседние сёла, деревни и хутора (или уже урочища): Монастырское, Федораевка, Николаевка, Михайловка, Вознесенка, Кайтес, Гусево, Балашовка, Бушуево.

Из истории села

В 1664 году (середина XVII века) конный казаки Фёдор Жарков, Иван Тру́бочев (Тру́бачев), Михаил Замятин, казак Гоголевым, а также томскоострожный стрелец боярский сын Павел Кулвинский купили у «ясачных людей» за три рубля их «вотчинное еланное место» на обском левобережье, чуть выше слияния рек Томи и Оби. В то время на те деньги можно было купить большой табун лошадей. Первоначально казаки создали на побережье Оби рядом, вокруг красивого озера, свои хутора: Трубочево, Жарковка, Гоголевка, остальные хутора казаки ставили чуть далее от реки. Их поселение здесь становилось передовой оборонной заставой, охраняющей Томский острог с западного и обского направления от возможных набегов ойратско-джунгарских войск[1]. Хутор казака Тру́бачева на обском левобереье у большого рыбного озера становится одной из таких казацких застав. Второй, уже не оборонной, функцией поселения становилось снабжение войска томской крепости и население града Томско́го сельскохозяйственным и добытым рыбо-охотничьем продовольствием, а также фуражом. Такими радиальными от Томска поселениями и заставами, а также новыми острогами, формировался фронтир Русского государства на Алтайско-сибирских просторах. Следует отметить, что одно время по Жарковка-хутору озеро именовали Жарково-озеро.

Однако в конце XVII века на Оби, из-за возникшего ледового затора случился большой разлив воды и льдинами срезало стоявшие у реки дома хуторян. Больше всех пострадал хутор Жарковка. Тогда сын Фёдора Жаркова конный казак Михаил Жарков и поддержавшие его молодые казаки («казачьи дети») Иван Жарков и Трубочев решили перенести Жарковка-хутор подальше от реки. В 1700 году в 28 верстах северо-западнее Трубочево возник новый хутор Жарковка. На прежнем месте оставались дома прежнего хутора, которые называли поселением Жарковка-Малотрубочево. Малое Трубочево и Большое Трубочево слились в единое село к середине 1860-х годов.

Новая деревня Жарковка на берегах речки Карлыгач ведёт свою историю с 1700 года. Через селение вскоре прошла летняя гужевая дорога — «Нарымский тракт» к просторам томского Нарымского края и жители Жарковки получили новый вид приработка по обслуживанию путешествующих: помощь в ямщицкой деятельности, постоялые дворы, трактир, ремонт повозок, кормление лошадей и др.

В XIX и начале XX веков, кроме основных занятий крестьянским хозяйством и лесной охотничьей деятельности, жители Жарковки драли дранку, пилили плахи на потолки и пол, готовили хороший корабельный лес.

Во время Великой Отечественной войны, когда всех мужчин забрали на фронт, на лесозаготовках с окрестных деревень работали в основном женщины и старики. Когда солнце заходило за горизонт, все приходили на «постоялый двор», который находился в Жарковке. Людей кормили и предоставляли ночлег. От непосильной работы женщины уставали, их одолевали думы о детях и хозяйстве, оставленном без присмотра, но никто не жаловался, никто не искал причин отказаться от поездки на лесозаготовки и не увиливал от наиболее трудных заданий. Это парадокс, но в такой ситуации люди еще и пели.

Литература

- Вдовина Л.Т. Косов В.Н. Судьба земли Шегарской [сборник краеведческих очерков к 70-летию Шегарского района] / Составители и редакторы Л.Т. Вдовина и В.Н. Косов; Администрация Шегарского района Томской области; Шегарский районный краеведческий музей села Мельниково. — Томск: Издательство «Красное знамя», 2006. — 316 с., ил. — Электронный ресурс: i.museymelnikovo.ru.

- Из истории социально-экономического развития Шегарского района (1920—1990 гг.): Сборник документов и материалов. — Томск; — Мельниково, 1999. — 382 с.

- Отвага в бою, доблесть в труде. 1941–1945 [Книга об участниках Великой Отечественной войны, живших после Войны в Томской области] / [в 4-х томах]. — Томск: Издательство STT, 2009. Том I (Шегарский район). Электронный ресурс: veteran.tomsk.gov.ru.

- Судьба земли Шегарской: сборник краеведческих очерков к 70-летию Шегарского района. — Томск: Изд-во ОАО «Красное знамя», 2006.

- Экономический обзор Томского округа / Томский окружной исполком. — Томск: Типо-литография издательства «Красное знамя», 1927. — 253 с.

- Энциклопедия Томской области: «Шегарский район». Том 2: «Н—Я». — Томск: Издательство Томского университета, 2009. — С. 465—1000. — ISBN 978-5-7511-1917-1.

Примечания

Ссылки